ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは、運動器の障害によって移動機能が低下した状態のことです。

ロコモティブシンドロームが進行すると、介護が必要になるリスクが高まります。

2019年に行われた国民生活基礎調査によると、日本人が要支援、要介護になる原因の約25%が運動器の障害(骨折転倒、関節疾患、脊椎損傷)であることも分かっています。

つまり高齢化が進んでいる我が国にとって、ロコモティブシンドローム対策は重要であるといえるでしょう。

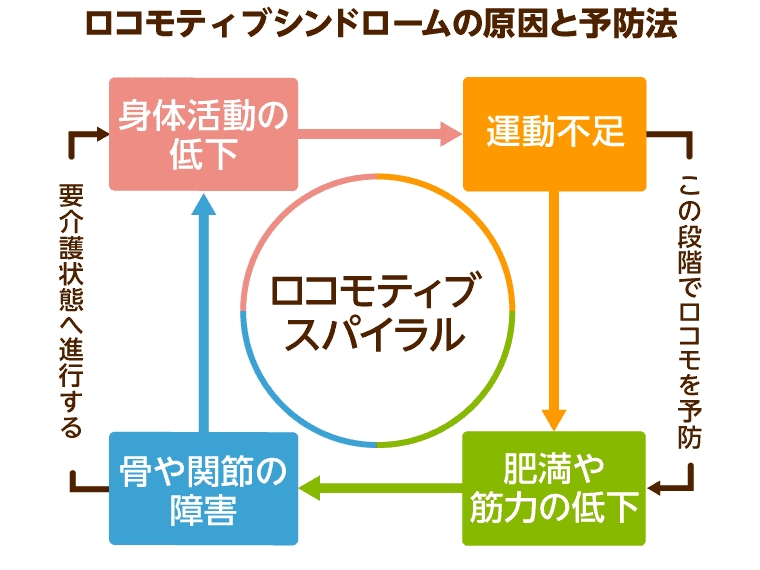

ロコモティブシンドロームの原因は、加齢による筋力の低下や、骨や関節といった運動器の病気などです。

私たちは身体を動かすには骨や筋肉、関節だけでなく、脊椎や末梢神経などが連携する必要があります。

これらのうちどれか1ヶ所でも障害が起こると移動機能が低下し、ロコモティブシンドロームへとつながるのです。

ロコモティブシンドロームの原因となる主な病気は、以下のとおりです。

・骨粗鬆症

・骨折

・変形性関節症

・変形性脊椎症

・脊柱管狭窄症

・神経障害

・サルコペニア

また、「がんロコモ」といって、がんやがんの治療によって運動器の障害が生じ、移動機能が低下するケースもあります。

がんロコモの場合、運動器の痛みをがんによる痛みであると我慢してしまうケースもあります。

生活指導や手術により改善することもありますので、気になるときには専門医に相談してみましょう。

下記に示す7つの項目のうち、1つでも当てはまればロコモティブシンドロームが心配されます。

・片足で立って、靴下が履けない

・家の中でつまずいたり、すべったりする

・階段を上がるときに、手すりを必要とする

・掃除機の使用や布団の上げ下ろしなど、重労働の家事を行うのが困難である

・2kgほど(1リットルの牛乳2パック程度)の購入品を持って帰るのが困難である

・15分間程度、続けて歩けない

・青信号のうちに横断歩道を渡りきれない

これらはすべて骨や関節、筋肉が衰えているサインです。

運動機能の低下が進行していると考えられる場合には、医療機関を受診しましょう。

ロコモティブシンドロームの検査には、立ち上がりテスト、2ステップテスト、ロコモ25といった3つの方法があります。

①立ち上がりテスト・・・下肢の筋力を測ります。4種類の台(それぞれ高さ40cm、30cm、20cm、10cm)に座り、両足または片足で立ち上がります。

②2ステップテスト・・・歩幅を測定し、下肢の筋力、バランス能力、柔軟性などを総合的な歩行能力を調べます。

③ロコモ25・・・身体の痛みや日常生活に関する25問の質問により移動機能を測定するものです。回答結果を数値化して、移動機能の進行状況を判定します。

ロコモティブシンドロームの治療法は、段階によって異なります。

ロコモ度1の場合は、運動や食事による改善が基本となります。筋力やバランス力の低下が始まっている状態ですので、筋力アップのための運動や食事を心掛けましょう。

日本整形外科学会が推奨する運動として「ロコトレ(ロコモーショントレーニング)」があります。

ロコトレは、バランス能力を強化するための片足立ちと、下肢筋力を付けるスクワットの2種類です。転倒に注意しながら、自分のペースで行ってください。

また食事は、たんぱく質やカルシウムが不足しないよう、バランスの良い食事が基本となります。

ロコモ度2の場合は、医療機関の受診がおすすめです。

なぜならロコモ度2に該当し、特に痛みのある場合には運動器疾患を発症していることがあるからです。

専門家が移動機能低下の原因を見極め、状態に合わせて適切に対応する必要があります。

運動器疾患を発症しているときには、リハビリや投薬、手術などを行うこともあります。

ロコモ度3は、すでに社会参加に支障をきたしている状態ですので、ロコモ度2と同様に医療機関を受診しましょう。

治療方法は、ロコモ度2の場合と変わりません。

ロコモティブシンドロームは回復が見込めるものですから、自立した生活を続けられるよう早めに対処しましょう。

ロコモティブシンドロームになりやすいのは変形性膝関節症、変形性腰椎症、骨粗鬆症と考えられています。

つまり膝、腰、骨に関わる障害を抱えている方です。

また高血圧など生活習慣病のある方は、そうでない方と比べてロコモティブシンドロームの原因となる病気に罹患しやすいこともわかってきています。

ロコモティブシンドロームを予防する方法は、以下のとおりです。

・ロコチェックにより運動機能の状態を確かめる

・ロコトレ(片足立ちやスクワット)を行う

・運動習慣を身に付ける(ウォーキング、水中歩行、テニス、太極拳など)

当院では、筋力低下や関節の硬さを防ぐために、運動療法や物理療法を患者様の症状に合わせて行っています。

自覚症状がなくても進行しているケースもありますので、気になる症状がございましたら、お気軽に当院にご相談ください。

お電話ありがとうございます、

なかむら整骨院 寺田町院でございます。